作曲に興味はあるけれど、どこから始めればいいのか分からない方へ。必要な道具をシンプルに解説します。才能やセンスは関係ありません。大切なのは、あなたの『作りたい』という想いだけです。

作曲に必要な道具

パソコン:最近スマホで作曲を楽しむ人が増えているそうです。でも、思い描いたメロディやリズムをすぐに表現するのが難しいこともあるかもしれません。そんな時、スマホの小さな画面でも工夫して楽しむ道もありますし、もっと自由に作曲したいならパソコンに挑戦してみるのも良いかもしれません。どちらを選ぶかは、あなたの気分や目標次第です。

スマホ→タブレット→パソコンの順に、表現の幅が広がっていきます。

下記の記事ではDTM(作曲)用のPCも紹介しています。

DAW:作曲ソフト 国内で人気なのは大体こんな感じです。

1位:Cubase ・キューベース(WIN・MAC) YAMAHAの子会社のドイツのSteinberg社が開発したソフト:定価69,300円(2026年1月)

2位:Studio One・ スタジオ ワン(WIN・MAC)直感的で、初心者でも扱いやすい設計です。:定価28,000円(2026年1月)

Ver6(52,800円)→Ver7(28,000円)と変更されていて導入しやすくなっています。

3位:Logic PRO・ロジック プロ (MAC)macOS専用 一度購入すれアップデートは永遠に無料!? :定価30,000円(2026年1月)

私は、一度もランクインしているのを見たことがないくらいマイナーな「ABILITY 3 PRO」(日本製)を購入しました。

でも、情報が少なくて使いこなすのが難しかったので、「Cubase」に乗り換えることにしました。

本当は「Studio One」が価格も少し安くて第一候補だったのですが、Cubaseのセールが先に始まったので、そちらを選びました。

私のイメージでは、「Studio One」は後から登場したDAWということもあり、古いシステムに縛られていなくて初心者に優しい設計だと思います。

各社から入門用の無料版も出ているので、まずはそれを試してから選ぶのも良い方法だと思います。

ただ、初心者の場合、比較するための知識があまりないことが多いので、レビューを参考にするのが現実的かもしれません。

一般的には、身近で使っている人と同じDAWを選ぶと、つまずきにくいと言われています。

基本的には、どのDAWを選んでも作曲は可能です。

必要な機能は「プラグイン」と呼ばれる追加アイテムを導入すればカバーできます。

そのため、付属の音源(楽器)やプラグインの質の差は、それほど気にしなくても大丈夫です。

DAWはとても多機能なので、迷った場合は情報が豊富なベスト3から選ぶのがおすすめです。海外で人気のソフトもありますが、英語の情報が多くても直感的に理解しづらいことがあるので、初心者にはあまりおすすめできません。

DAWをお得に購入するには、セールの時期を狙うのがポイントです。セール期間中は公式サイトだけでなく、ロックオンなどの楽器店でもセール価格で購入できます。こまめにチェックしてみてくださいね。

Cubaseなら3~5月頃 30~40%OFF 9月頃5年に一度?50%OFF など年に1~2回セールがあります。

Studio One:年数回・11月のブラックフライデーでは30%OFF

Ver7になり価格が大幅に下がりました。

しかし、UPグレード価格は下がっていないようなので、既存ユーザーのお得感はないようです。

Logic PRO :セール時期なし Appleギフトカードを割引価格で手に入れれば、少しだけ安く手に入れることも可能です。MAC専用

ここで紹介したDAWはすべて最上位グレードの「PRO版」です。ただし、どのDAWにも機能を制限した無料版や低価格のグレードが用意されています。

まずは無料版を試してみて、慣れてきたらセールの時期にPRO版へアップグレードするのも良い選択です。

また、多くのオーディオインターフェースには、機能制限版のDAWが付属しています。

その付属のDAWを使い始めて、必要に応じてPRO版にアップグレードする方法も経済的でおすすめです。

基本的には、最終的にPRO版を選ぶ人が多いようです。

理由としては、どのサイトやYouTubeで調べても分かるように、PRO版でなければ表現したいことができない場合があるからです。

最初からPRO版を選んでおけば、あとで機能制限に悩む心配がなくなります。

| DAW (PRO版) | 価格(2026年1月現在) | 特徴 | ココで探す |

| Cubase 15 | 69,300円 29,700円(Art→PRO) | 国内一番人気でヤマハの子会社 | ロックオン 楽天市場 |

| Studio One Pro7 | 28,000円 21,000円(Art→PRO・クロスグレード) | 新しいDAWで、直感的に操作可能 おすすめです。 | ロックオン 楽天 |

| Logic PRO 11 | 30,000円 | MAC専用 | Apple |

(Art→PRO) :Artist版→PRO版へUPグレード

DL:ダウンロード:初めてDAWを購入する人向け (オンライン=DLのこと)

アップグレード:旧バージョンをもっている人向け

クロスグレード:他社(指定あり)DAWを持っている人向け

アカデミック :学生向け

私はCubase13 Proを使っています。

アップグレードするならStudio Oneに乗り換えようかとも考えていますが、

乗り換えても、結局操作を覚えられなくて挫折する可能性があるので悩んでいます。

ヘッドフォン:スピーカーは音が外に漏れるため、ご近所様への配慮が必要です。

そのため、ヘッドフォンをおすすめします。

私自身、音楽用の重低音ヘッドフォン(2~3万円程度)を使用していますが、音に独特な味付けが加わってしまうことが気になっています。

電源をOFFにして有線接続で使用していますが、それでも低音のブーストが感じられます。

そのため、音楽制作には「モニターヘッドフォン」と呼ばれる、音をフラットに再現するタイプのヘッドフォンが良いとされています。

価格帯としては1万円~2万円程度が目安です。

以下は代表的なモニターヘッドフォンの一例です。(コメントは、ネットの情報をもとに作成しています)

SONY MDR-CD900ST(約2万円)

このヘッドフォンは、YouTubeの「THE FIRST TAKE」で使用されていることでも知られています。

プロフェッショナルなスタジオで広く使われており、特にフラットな音質と高い解像度が魅力です。

ミキシングやマスタリングなど、音の正確な再現が求められる作業に最適です。

ただし、設計が少し古いため、最近の音楽には合わないという意見もあります。もし予算に余裕があれば、後継機種とされる「SONY MDR-M1ST」(約3万円~)を検討するのも良いかもしれません。こちらはより現代的な音楽にも対応した設計がされています。

※ロックオン:DTM関係の専門店

※e☆イヤホン:Youtubeで人気の専門店

オーディオテクニカ: ATH-M50X 約2万円(私が注目しているのは、これです)ホワイトも有ります。

高いコストパフォーマンスを誇り、低音域から高音域までバランスよく再生します。

プロも愛用する定番モデルで、クリアな音質が特徴です。

beyerdynamic(ベイヤーダイナミック): DT 770 Pro 約2万円

DT 770 Proは、特に低音が豊かで、クリアで中立的なサウンドプロファイルを持っています。

これはスタジオでのモニタリングや音楽制作に非常に適しています。

beyerdynamic: DT 900 PRO X(約4万円)

このヘッドフォンも注目していますが、正直、私には少し予算的に厳しいです。それでも気になる理由は、DT 770 Proと比較して、よりオープンで広がりのあるサウンドステージを提供し、もう少し明るく、広いレンジを持っている点です。音楽制作において、このような特徴は大きな魅力ですね。

Ω(インピーダンス)の目安について

ヘッドフォンのインピーダンスは、使用するデバイスによって適切な値が異なります。以下は参考例です:

- スマートフォン:~32Ω

- PC:~80Ω

- オーディオインターフェース(UR22Cの場合):32~600Ω対応とされています。250Ωのヘッドフォンでも十分対応可能という意見があります。

出力側(デバイス)のインピーダンスがヘッドフォンに対して不足すると、音量が十分に出せず、音が小さく感じられることがあります。

一方で、インピーダンスが高いヘッドフォンは、アンプからの出力が強く、ノイズや歪みが少なくなるため、クリアで詳細な音を再生できる特徴があります。

選ぶ際には、使用するデバイスとインピーダンスの相性を考慮することが大切です。

AKG:K240 MKⅡ-Y3 約1万円

自然でバランスの取れたサウンドを提供します。

特に中音域がクリアで、ミックスやモニタリング作業に最適です。

高音域は明瞭で繊細なディテールを表現し、低音域は控えめながらもしっかりとした存在感を感じられます。

この特性により、音楽制作だけでなくリスニングにも幅広く対応できるヘッドフォンです。

オーディオインターフェイス:UR22Cを購入した理由のひとつは、YouTubeを見ながらDAW(作曲ソフト)を使用できる点にあります。「どういうこと?」と思われる方もいるかもしれませんね。

通常、DAWを立ち上げると、音の管理がすべてDAW側に移ってしまい、YouTubeなど他のアプリから音が出なくなることがあります。一応、DAWがバックグラウンドになるときにYouTubeの音が出るよう切り替える設定もあるのですが、これがとても使いにくいんです。

そこで私は、UR22Cを購入しました。これを使うことで、DAWとYouTubeの音を同時に快適に管理できるようになりました。

一般的にUR22Cのメリットとして挙げられるのは、音の遅延の少なさや音質の良さなどです。ただし、私の場合、音質については少し好みが分かれました。PCのラインOUTにヘッドフォンを繋いだ音の方が好みに合っていたからです。一方で、PCモニターから直接出力される音にヘッドフォンを接続すると、音質が明らかに劣ってしまうので、それは避けたいと思っています。

| 機種 | 価格 | 特徴 | ココで探す | |

| Studio 24c (PreSonus) | 約26,000円 | STUDIO ONE Artistが付属 Artist版→PRO版へUPグレードなら21,000円 5,000円お得です。 | amazon ※メルカリ |

| UR22C (Steinberg) | 約28,000円 | ループバック機能でLIVE配信もOK CubaseAIが付属 同じ15→15なら29,700円 6~14→15なら39,600円 | 楽天 ロックオン ※メルカリ |

| MOTU M2 (MOTU) | 約36,000円 | クラス最高のオーディオ品質 | Amazon 楽天 ※メルカリ ロックオン |

MIDIキーボード:私はピアノを弾けませんが、音楽制作には鍵盤が必要だと感じています。

以前、小型の32鍵盤「M32(KOMPLETE)」を購入しましたが、

今は61鍵盤のものを購入し(一世代前のArturia KeyLab Essential 61 MK2)机に引き出しを追加して収納しています。

本当はピアノと同じフルサイズの88鍵盤が理想ですが、幅が約130cmもあるため、置き場所に困ってしまいます。

MIDIキーボードはシンプルなものでも十分だと思います。

つまみやボタンが多いと、正直使い方が分からなくて困ることもありますよね。

おすすめは、61鍵盤のモデルです。

ただ、49鍵盤もありますので、置き場所や使い方に合わせて選ぶのが良いと思います。

KORG microKEY2-61

M-AUDIO Keystation 61 MK3

Arturia KeyLab Essential 61 MK3

Native Instruments Komplete Kontrol A61

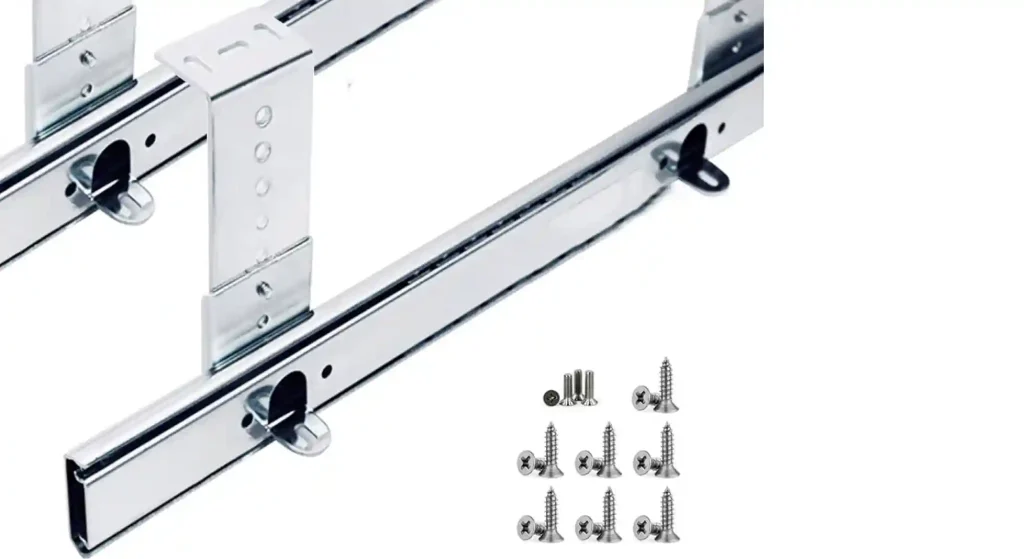

場所は、机の下にレールを付けて引き出しを付ければ解決しますよ。

レールなどはAmazonで購入できます。

https://amzn.to/3z34u3F レールのみ 板はDIY店で探そう 約4,000円

https://amzn.to/3ZiGeVB 約1万円

机の下に引き出しを追加してMIDIキーボードを収納しよう。

厚さ18mm以上(15mmだとネジで穴を開けると割れそうだったので)幅90cmの板をホームセンター(DIY店)で購入して

Amazonでレールを購入すれば引き出しが付けられます。

私はレール購入してから引き出しを付けるまでに約1年かかりましたが、

61鍵盤のMIDIキーボードを収納することが出来ました。

一人でやるときのポイントは(説明書の順番だと一人では困難)、

最初に机と金具を固定することです。

机は固いので木ネジビットなどでした穴を開けることです。

板は取り付けないでこの状態で机に、あててネジ穴を開けます。

そして仮止め(外すのでゆるく固定)します。

⇩この状態で取り付けます。

私は板を付けた状態で作業したので、汗が一杯出ました。

こんな感じです。

オレンジで囲んだ部品だけを1箇所固定します。

囲んでいない金具も固定します。

板に取り付けたままだと、重たくて無理があります。

次に板と金具を仮とめします。

そうしないと、反対側の取付位置が分かりにくいからです。

板は重いので、椅子や本などを積み上げて載せて作業します。

マジックで印を付けても良いです。

後から多少の調整は出来るので、した穴を頑張って開けてください。

(私の机には金属のレールがあったせいもあり、少しズレています)

穴の位置が決まったら、板を外して机の下に金具を固定していきます。

私の場合は、板を外さないとネジを回すことが出来なかったので外しています。

そして固定できたら、板をあててみます。

問題なさそうだったら、金具と机をしっかり固定します。

そして取り付けた金具に板を取り付けます。

最後に引き出しがスムーズに稼働するか確認です。

引っかかりが感じられるときは、t机と金具の締め具合を緩めてあげれば多少の調整が出来ます。

机が固く+ 板が重くて私は2ヶ月以上放置してしまいました。

そしてあるとき、した穴開ければいけるかなと思いつき

試行錯誤して やっと取り付けることが出来ました。

レールは約4,000円です。

板は2,000円位だった気がします。

厚さは 18mmです。薄くなるほど安くなります。

プラグイン:曲作りを楽しく、そして簡単にするプラグインは、何千種類も販売されています。

選択肢が多い分、どれを選べば良いか迷うこともありますよね。

最初は、DAWに付属しているプラグインを使いながら曲作りの基本を学ぶのがおすすめです。

使っていくうちに「もっとこうしたい」という不満が出てきたら、そのときに必要なプラグインを購入するのが無難な手順だと思います。

ちなみに私の場合、セールでBundle(セット商品)を勢いで買ってしまいました。

その結果、全く使わないプラグインがたくさん含まれていました…。

なので、最初は慎重に選んで、必要なものだけ購入するのが良いと思います。

プラグインと言えば、Pluginboutique(プラグインブティック)が一番有名な購入サイトになります。

但し説明書は英語になります。

PluginBoutiqueについては、詳しく解説しているサイトがたくさんありますので、ぜひ検索してみてください。

利用する際の主な特徴として、「毎月変わるおまけが選べる」という点が挙げられます。

この「おまけ」は、有料プラグインのことを指しますが、中には定価が3~4万円を超えるものもあり、とてもお得です。

それに加えて購入時にはポイントも付与されます。

ポイントには2種類あります:

Virtual Cash:購入金額の5%がポイントとして付与されます。

Rewards+:50ポンド(約9,500円)ごとにToken(トークン)が貯まります。

このトークンは、バーチャルキャッシュとして利用可能で、約1.25ポンド(約230円)分の割引として次回の購入に使うことができます。

これらをうまく活用すると、さらにお得にプラグインを購入できますよ。

日本では、ここをよく利用しています。

https://store.minet.jp/ Media Integretion メディア・インテグレーション 日本語説明書がある

https://sonicwire.com/ Sonicwire 日本語説明書がある

セールは、多くのサイトで同時に行われることが多く、割引率もほぼ同じです(私の経験では…)。

ただし、サイトによって「おまけ」や「ポイントの付き方」が異なるので、そこに違いが出てきます。

価格が同じであれば、私は日本語の説明書があるサイトで購入することが多いです。

説明書があると、初めてのプラグインでも安心して使い始められるのでおすすめです。

プラグインブティックでは、プラグイン購入時には、「おまけ」が付くので、必ず確認しましょう。

おまけの選択はカートの中で行いますが、決済が完了してしまうとおまけを付けられなくなるので、慎重に進めることをおすすめします。

決済方法としては、PayPalかクレジットカードが一般的です。

ただし、PayPalで決済すると約4%の為替手数料が発生します。

これはカードの為替手数料(約2%)の倍程度なので、これを踏まえて価格を比較することが重要です。

為替手数料は少し高めですが、PayPalはとても便利なサービスです。

特に、ネットショッピングでカード番号を直接入力しないので、個人情報の流出リスクを大きく減らせます。

そのため、ネットでの買い物に不安がある方や、カード情報を守りたい方にはPayPalの利用を強くおすすめします。

曲をつくるのに必要なこと

音楽制作には「時間」が必要です。

まずは、DAW(作曲ソフト)に慣れるための時間。次に、追加したプラグインでどんなことができるのかを理解するための時間です。

「こんな感じの曲を作りたい」という漠然としたイメージを形にするのは、とても難しい作業です。

そのため、音楽ソフト上で一つ一つ音を残していき、それを再生しながらイメージに近づけていく作業を繰り返します。

ただし、ソフト上で何ができて何ができないのかを理解しないまま、完璧なイメージを追い求めると、底なしの沼にはまってしまうことがあります。だからこそ、最初から完璧を目指さず、少しずつ進めていくことが大切です。

とにかく慣れることが最優先です。私自身、分からないことばかりで何度も沼にはまってしまいましたが、少しずつ進めていくうちに理解が深まってきました。焦らず楽しみながら取り組むことが成功への近道です。

曲の作り方(パターン)

頭の中のイメージをDAWに落とし込む方法と

偶然・たまたま・ラッキーなことに出来てしまう方法と2つがあります。

偶然にできてしまう事を「セレンディピティ」などと言ったりしますが、

キーボードや鍵盤を適当に弾いてみたり、プラグインを利用すれば出会いがいっぱいあります。

もちろん、AIでの作曲支援プラグインも多く販売されていますが、プラグインを立ち上げて、適当に弾くだけでも、

出会いがあったりします。

「セレンディピティ」を引き寄せるには、新しい行動と知識のインプットがあります。

何はともあれ、作っていきましょう。好きな曲をDAW上に再現しながら学習するいう方法が良いらしいのですが、楽譜が読めないので、何をどうすれば良いのか分からないで止まっています。

耳コピは無理だったので、MIDIデーターを使ってコピーをする方法をチャレンジ中です。

MIDIデーターは無料~有料まで色々ありますが、今回私は「ヤマハミュージックデータショップ」の定額制を利用しました。

1ヶ月で解約するつもりでしたが、月末の31日に契約開始をしたので翌日には、当月分お引き落としが発生して、5曲×2ヶ月分のMIDIデーターを購入できます。

「キャッチーなメロディーの極意」に出てくる曲の中からいくつか選び、後は大好きな曲を購入予定です。

当たり前ですが、どんなに大好きな曲でも、マイナーな曲は登録されていません。

クラシックは無料でも良い物が色々と出回っているようです。

使い方は簡単です。

「ヤマハミュージックデータショップ」で三日月(絢香)を検索してみます。

色々な種類が出てきますが、真ん中の楽器演奏用を選択します。

そうすると、ボーカル~ドラムなど主なパートのMIDIデーターが手に入ります。

これをDAWにドラッグすると取り込むことが出来ます。

あとは、自分好みの音源(楽器)にしたり、コード進行を確認したり、ボーカルを乗せたり色々と使えます。

「歌ってみた」やボカロは、これを加工しているような気がします。

SynhesizerV Voice:Ayame

SynhesizerV2 Voice:Ayame2

SynhesizerV1のデーターをV2に読み込ませて声のパラメーターを合わせてあります。

MIDIのデーターをCubaseにドロップさせると楽器もパートごとに自動的に振り分けられるようです。

この状態から、好きなドラムとかに変更していって好みに仕上げていきます。

私はまだやっていませんが・・・・。

聴き比べてみたら分かるのですが、V2の方が?です。

確認したらV1にはNector4のプラグインで加工してあるようです。

同じ設定にしてみました。

Amazonプライムは会員だけの割引やセールも魅力です。

アニメや音楽ライブをみてリラックスしませんか

Amazonプライムをのぞいてみる

「Amazonプライムに登録すると、

送料無料やお急ぎ便、Prime Videoで映画やドラマが楽しめる特典が盛りだくさん!

さらに、Prime MusicやPrime Readingで音楽や本も楽しめます。

今なら30日間無料で試せるので、ぜひこの機会にお試しください!」さらに、Prime MusicやPrime Reading